كانت شهلة عمر، العضوة في شبكة ماري كولفن للصحفيات والمولودة في بريطانيا، قد عادت إلى لندن من إجازة عائلية في كردستان العراق عندما توفي والدها بشكل مفاجيء. دُفن الوالد في قريته ودفعها ذلك للعودة إلى كردستان لسنتين، عملت خلالها كمحررة أخبار وخاضت رحلة لاكتشاف الذات. وقد عادت شهلة مؤخرا إلى لندن وتعمل الآن كمراسلة كبيرة مع العربي الجديد.

تتعالى أصوات طقطقة الأطباق مع الأصوات الرخيمة للموظفين في كافيتيريا شبكة رووداو الإعلامية، وبينما أشق طريقي بين الطاولات مع زميلتي سوما من قسم العلاقات العامة، تقول لي بشيء من السأم: "السؤال الأول الذي يسألني الموظفون إياه هو: "من أين أتت هذه الفتاة؟"..." وذلك في إشارة لي.

أغلب أبناء المهجر يشعرون بشيء يشدهم إلى الأماكن التي أتى منها آباؤهم، ولكن ثقل هذا الشعور يختلف من شخص لآخر

الجواب باختصار هو أنني امرأة كردية من كردستان. ولكن ما يكشف تفاصيل هويتي هو الأشياء التي أقرر إبرازها - شعري مربوط بطريقة غير متساوية، أظافري ليست مطليّة، أرتدي بلوزة كرة قدم صفراء اللون، وبنطالا برتقاليا، وحذاء رياضة - وأشياء أخرى ليست بيدي - كبشرتي الغامقة، شعري الأسود الكثيف، والنظرة القلقة على وجهي. كل هذه أمور تجعلني أبدو أجنبية.

لكن بدون الانخراط كثيرا في الصور النمطية، أعتقد أن أغلب أبناء المهجر يشعرون بشيء يشدهم إلى الأماكن التي أتى منها آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم، ولكن ثقل هذا الشعور يختلف من شخص لآخر. توفّي والدي فجأة في شهر فبراير شباط عام 2019، وبعد أشهر من ذهابي معه في رحلة من بريطانيا، كنّا قد خططنا خلالها لشراء بيت في السليمانية. دفنّاه في كردستان، وشعرت عندها أن حبلا سميكا وثقيلا من الواجب والرغبة يشدّني ويربطني بمصير كردستان.

عندما كنت أصغر، فكّرت كثيرا في أن أصبح محامية أو صحفية - أردت أن أعمل في مهنة تتعلق بالكلمات. لكنني شعرت أن صوتي لم يكن مرتفعا بما فيه الكفاية لأصبح محامية، فيما بدت الصحافة لي آنذاك أمرا بعيدا ومبهما. فبدأت دراستي في علم الطب الحيوي ظنّا منّي بأنه سيكون بإمكاني التحويل والتدرب فيما بعد لأتحول إلى قصة النجاح التي يطمح لها أبناء المهاجرين - أي أن أصبح طبيبة! وحتى لو لم أتمكن من تحويل تخصصي، كنت سأتخرج في الحادية والعشرين من العمر وسأعمل في مختبر. لكنني كرهت دراستي وتركتها نهاية العام الأول. ثم دخلت تخصصا فرنسيا تعملت خلاله أن مصطلح الاستعمار يعني فقط ما حدث في الجزائر، وأن كل الفرنسيين يتحدثون بلهجة سكان باريس. النطاق المحدود للأمور التي كنا نتعلمها وللقصص التي كنّا نسمعها سببت لي إحباطا، فانضممت إلى حملة نظمها التلاميذ للمطالبة بإضافة القصص والأصوات التي لم نكن نسمعها، أردنا أن "ننهي الاستعمار" الذي كان مفروضا على المساق. ثم درست لشهادة الماجستير للتخصص في "الإمباراطوريات، الاستعمار والعولمة" في مدرسة لندن للاقتصاد لكي أملأ الفراغات في معرفتي وبدأت العمل مع مؤسسة خيرية تعمل في مجال العدالة العرقية. وكان من ضمن تخصصاتها رواية القصص غير المحكية، وهو أمر يحاكي الصحافة بشكل كبير.

ما تعلمته من أسرتي عن العراق وكردستان ليس كاملا بأي شكل، وتقع عليّ مسؤولية اكتشاف الأمور التي تم حذفها وملء الفراغات في معرفتي

بعد أيام من دفن والدي، قال لي أحد أقربائي عن وظيفة شاغرة لمنصب محرر/ة في موقع رووداو باللغة الإنجليزية. لم يكن مديرَ القسم الإنجليزي صديقا لقريبي فحسب ـ بل كان أيضا واحدا من الصحفيين الذين كتبا تقريرا مطوّلا عن غارة جوية عام 2015 على بيت في قرية شبك بالقرب من الموصل والتي قتلت خمسة من أفراد عائلتي. قلت لنفسي نعم، هذا رجل جيد وشخص جيد يمكنني أن أعمل معه. صحفي جيد. ولهذا اتخذت القرار بالعمل معه.

غرفة الأخبار في شبكة رووداو تشبه البيت الزجاجي إلى حد كبير. جدارها الزجاجي يواجه الشمس وتشعرين برقبتك تحترق ببطء بينما تحررين خبرا عن الفشل في الاتفاق على ميزانية أو مقال عن أسباب تحول العراق إلى ملعب لعدة أطراف. هناك بقع من القهوة على السجاد: اثنتان منهما على الأقل بسببي. تتصادم خمس لغات ببعضها البعض في المكان: الكردية والعربية والإنجليزية والتركية والفارسية. كنت الكردية الوحيدة من المهجر في المكان، كأنني جزيرة معزولة. منذ البداية كنت أؤدي دور الوسيط بين الرجال، وأقوم بالترجمة، وأدوّن مجريات الاجتماعات، واصطحب المراسلين الأجانب إلى الأمن الداخلي لاستلام وثائق الإقامة. بعدها بسنة، وعندما استلمت منصب محررة المقالات المطولة، أصبحت الأمور أكثر سهولة حتى أنني نسيت إلى أي حد كنت مرهقة. أحببت تحرير المقالات التي يكتبها المراسلون المحلّيون، خاصة اليافعين منهم، وكنت محظوظة لأنني عملت على قصص أخرى معمّقة.

بالطبع، قبل انتقالي إلى هنا من لندن لم أكن معزولة عن ما يجري في العراق وكردستان. فلقد درست في مدرسة عربية يديرها عراقيّون، وكانت الزيارات لمنازل أقربائي نهاية الأسبوع تفضي دوما إلى نقاشات بصوت عالٍ في السياسة ( كان والدي يقلّد تمثال صدّام حسين وهو يسقط - فيميل جانبا ويصفّر بصوته). لكن هذه الأمور أعطتني صورة ناقصة للغاية عن ما كان يحدث في العراق وكردستان، وكلما طالت فترة مكوثي في كردستان (بالعيش والعمل هنا، وليس مجرد بالزيارة) كلما كان عليّ أن أتعلم الأشياء من جديد. ما تتعلمينه في لندن يكون في العادة مُغربلا من وجهة نظر أولئك الذين كانوا بالفعل يعيشون في العراق وكردستان، وبالتالي فإن ما يهم بالنسبة لهم يعتمد على التجارب التي جلبت لهم السعادة أو الصدمة، أي أنهم يتناسون بعضا من هذه التجارب ويستذكرون أخرى. ما تعلمته منهم عن العراق وكردستان ليس كاملا بأي شكل، وتقع عليّ مسؤولية اكتشاف الأمور التي تم حذفها وملء الفراغات في معرفتي. ما تعلمته خلال هاتين السنتين في إربيل لن يملأ الفراغ في معرفتي أيضا.

عندما توفي والدي كانت وثائقه تفيد بأنه غير متزوج ولا يوجد لديه أطفال. لذا اضطررنا إلى تسجيل زواج والدي إلى والدتي، ثم سجّلنا وفاته، ثم سجّلناه كأبي

العمل في الصحافة والتحرير كعراقية من المهجر دفعني لمواجهة ومراجعة أفكار مسبقة - كالوحدة بين الأحزاب الكردية في وجه بغداد (فهي ليست كما كنت أتخيل)، ومدى أهمية القضايا الكبيرة التي ألهمت والدي عندما كان شابا (في مقابل مشاغل الحياة اليومية التي تهم الناس هنا بشكل أكبر، كالحاجة لإطعام أسرهم)، والأمور التي بحاجة للإصلاح في المجتمع والسياسة (والتي تبيّن إنها ليست بالضرورة نفس الأمور التي كان يتحدث عنها أقربائي الذين هاجروا من هنا). إضافة إلى ذلك، لم أتخيل أنني، بوصفي فتاة من غرب لندن، سأمرّ بصدمة ثقافية أثناء العيش هنا. فلقد اكتشفت أنني لا أحب إربيل. الرحلة من المنزل إلى العمل، والتي كانت تستغرق خمس عشرة دقيقة، كانت عبارة عن تدريب في كيفية تفادي السيارات ومعروضات المحلات وأشجار النخيل المزروعة من منتصف ما يفترض أن يكون رصيفا. كل الحدائق العامة تتركز في االأحياء الراقية من المدينة. انعدام المساواة الاقتصادية. الخوف من المجاهرة بالحاجة إلى تغيير سياسي. التواجد المكثف للشرطة في المظاهرات. الانقطاع المتكرر للكهرباء في بلد غني بالنفط - كل هذه أمور محبطة. (في إربيل، تقوم الشرطة المدججة والمعروفة باسم "أسايش" باستعراض قوة لمنع التظاهرات أو أي نوع من الاضطرابات، أي أنها تتحدى السكان المحليين الذين يشعرون أن الوقت قد حان للقيام بتحرك). حتى المسافات هنا مشوّهة. فمدينتا الموصل والفاضلية تبعدان ثمانين دقيقة عن إربيل ولكنهما تبدوان كقارتين مختلفتين. هناك خمس نقاط تفتيش بين إربيل والسليمانية. حتى جائحة كورونا أثرت على مفهوم الوقت أيضا وحالت دون سفري إلى إقليم شارازور لزيارة عائلتي. البيروقراطية حول وثائق السفر كانت أيضا قاتلة: عندما توفي والدي، قبل عامين، كانت وثائقه ووثائق والدتي تفيد بأن كل منهما غير متزوج ولا يوجد لديه أطفال. لذا اضطررنا إلى تسجيل زواج والدي إلى والدتي، ثم سجّلنا وفاته، ثم سجّلناه كأبي.

الخوف من التحدث بالكردية تبدد عندما حان الوقت لعودتي إلى لندن، مسقط رأسي، حيث بدأت العمل مع العربي الجديد. أنا ممتنّة كثيرة لمرشدتي من شبكة ماري كولفن للصحفيات، سارة حسين، والتي دفعتني برفق وحثتني عندما شعرت بأنني عالقة بسبب ترددي في مغادرة كردستان. حزمت كتبي وملابس الشتاء الثقيلة التي لم أتمكن من ارتدائها هنا لأن الشتاء في كردستان حار وجاف. وآمل أن أتمكن من إرسال أمتعتي إلى لندن عن طريق خدمة النقل التي كانت تستخدمها قريبة لوالدتي لإرسال الطحينة من الفاضلية إلى بريطانيا. أريد أن أعود إلى هنا باستمرار لزيارة أصدقائي وعائلتي وقبر والدي. هناك أيضا قصص أود الكتابة عنها لأن الكثير منها متشابك مع حكايات خاصة بي، ولكنني أشعر أحيانا أن هذه الفكرة ما هي إلا انغماس في الذات وأنه من الأفضل تجنب ذلك. من يعرف؟ ربما سيراني زملائي في العمل الجديد كلغز أيضا، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة. أسرتي هنا لم تعد تقول إنني من لندن وإنما تحولتُ إلى "کچێک ههولێری" أي "فتاة هوليري" وذلك تكريما للمدينة التي عشت فيها في كردستان.

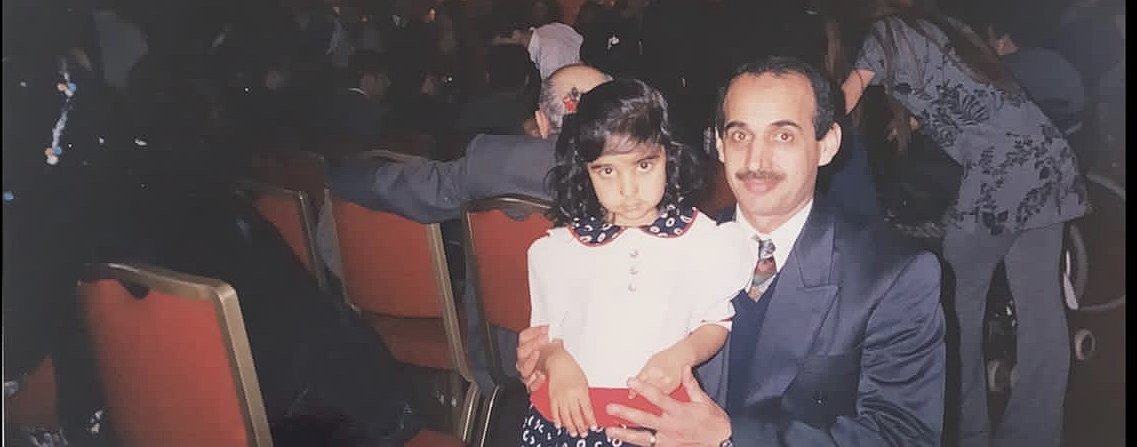

الصور (الملكية لشهلة عمر)

شهلة عمر ووالدها في احتفالات عيد النيروز عام 1999

شهلة في غرفة أخبار شبكة رووداو الإعلامية

منزل في قرية الفاضلية قرب الموصل حيث قُتل أقرباء شهلة في غارة جوية يُرجح أن تكون قد شنتها قوات التحالف بقيادة أمريكية عام 2015. التقطت شهلة هذه الصورة في ديسمبر كانون الأول 2019